为推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实,强化青年责任担当,2023年暑假,广州新华学院开展以“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”为主题的2023年暑期“三下乡”社会实践活动。60支队伍充分发挥专业优势,开展贴合乡村需求的社会实践活动,在基层贡献“新华力量”。

为继承和弘扬非物质文化遗产,7月12日,广州新华学院逸仙始兴社会实践队前往韶关市始兴县隘子镇宰相粉生产基地,与隘子镇满堂村书记官炳权、宰相粉非遗传承人官国林师傅交流,在他们的带领下参观宰相粉的制作过程并亲手体验制作宰相粉。

对话宰相粉非遗传承人

宰相粉,又称清化粉,具有形似朝笏、透明清白、炒而不烂、煮而不糊的特点。宰相粉制作技艺于2015年入选省级非物质文化遗产,有着千余年的历史,是当地人民生活智慧的结晶,既展示了粤北劳动人民手工制作美食特产的传统工艺,又演绎了岭南地区的饮食习惯和消费习俗。为详细了解宰相粉的制作流程,队员们联系到宰相粉非遗传承人——官国林师傅。

官国林师傅向队员们介绍宰相粉

官国林介绍道,宰相粉制作工序繁多,有选米、浸泡、磨浆、蒸煮、晾晒、过水、切粉、团粉、晒干等。操作者的经验和感觉对宰相粉品质的好坏起着至关重要的作用。多年来,始兴人将宰相粉的制作工艺世代传承,成了粤北地区家喻户晓的特产,受到广大老百姓的喜爱。

官国林表示:“作为宰相粉的非遗传承人,我有义务去做好宰相粉的传承与推广,不仅要让全国各地的游客都能品尝到宰相粉这一始兴人民勤劳打造出来的美食,还要让更多人了解其制作技艺,进一步将宰相粉打造成全国知名品牌。”

宰相粉的创新与传承

党的二十大报告明确指出:“推进文化自信自强,铸就社会主义新辉煌。”作为中华优秀传统文化的重要组成部分,非遗要在具体实践中发挥优势,实现创造性转化和创新性发展。宰相粉制作技艺传承人官炳权和官国林带领队员们参观了宰相粉的生产基地,从宰相粉的古老制作工具再到机械生产,队员们感悟到非遗传承人从传统到现代社会对创新发展的不懈追求。

宰相粉生产基地里正在制作宰相粉

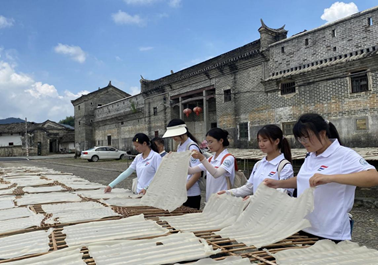

在宰相粉晾晒场,队员们参观宰相粉的晾晒过程,并亲身参与宰相粉的制作。队员们将宰相粉米皮整张剥下来,平铺在竹筛上进行晾晒。做法看似简单,实践实则艰难,一不小心就会将米皮撕烂。通过实践,队员们感受到不管是非遗项目的传承或是非遗项目的经营,都离不开匠人们的不懈坚持,队员们也立志学习、传承弘扬这种精益求精的工匠精神。

队员们体验晾晒宰相粉

非遗文化是中华文化的瑰宝,是中华文明绵延传承的生动见证。“源浚者流长,根深者叶茂。”在世代传承与发展的漫长岁月里积淀下的丰富的非物质文化遗产是每一代人都应当肩负着的伟大使命。实践队员深入调研非遗制作技艺,助力当地打造非遗文化县城,带动乡村振兴,将宰相粉制作技艺文化铭记于心,让这一宝贵的精神财富永远闪耀。

逸仙始兴社会实践队供稿

文/梁欣彤

图/赵嘉恒

审校|吴翔

编辑|何宛桢

责编|刘赟