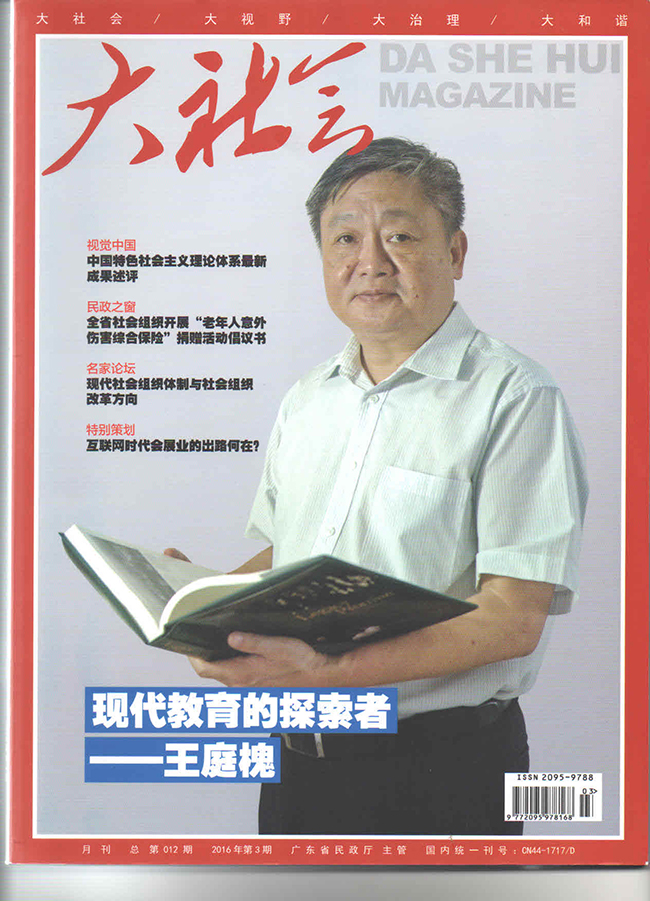

王庭槐院长近照

中山大学二级教授、博士生导师、国家教学名师,中山大学医学教务处处长、医学部副主任、医学情报所所长、中山大学新华学院院长,王庭槐耕耘教育34载。他认为,教育的本质“在于开发人的心智,挖掘和推动人的潜能发展,培养‘人’良好的个性、心理品质和健全的人格,包括兴趣爱好、审美情趣和追求真理、热爱生命、崇尚科学的良知和习惯,培养学生自主学习和研究性学习的能力,激发每一位学生的智慧和潜能,让他们对未来的学习、生活、工作充满梦想,并具有实现梦想所必备的知识和能力储备”。这也是中大新华人的教育理想。

秉承让教育回归本质的理念,由中山大学与广东东宝集团联合申办的独立学院——中山大学新华学院(以下简称新华学院)走过了十年风华,走出了独立学院办学的“新天地”。目前,学院一校两区,横跨穗莞两市,在校生超1.8万人。设有“经管、医药、理工、文法、艺术”五大学科专业群,共39个专业。王庭槐力推的“开天窗、接地气”教育理念,培养出一批批复合型、应用型人才,其中护理、听力与言语康复学等专业的毕业生都供不应求。

王庭槐院长谈教育

开天窗、接地气、走出去

“我们的社会存在很多错位,譬如:当医生热衷做研究发表论文,很少接触临床,结果医术不行;当老师只愿搞科研发表论文,不愿上课,结果教学不行。其实社会本来的面貌应是‘做酒要醇,做醋要酸,做盐要咸’,教育也一样,应该回归教育本质。这样,我们的教育才能好起来。”王庭槐出生于50年代,他的身上拥有此年代知识分子特有的、强烈的责任心和使命感。

2013年,王庭槐履职新华学院院长后,他把自己的教育本质论设定为中大新华人的教育理想,希望教育回到原点,“以德、智、体、美全面发展为目标,培养品德优良、人格健全、身体健康、特长发展、有知识、有智慧、有能力和有修养的复合型、应用型人才”。

2003年教育部发布了《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见》,肯定了普通高校按新的机制和模式试办的相对独立的二级学院(俗称独立学院)对今后我国高等教育的持续、健康发展具有重大的意义。在此背景下,中山大学新华学院诞生了,并于2005年正式招生。学院实行董事会领导下的校长负责制,实施相对独立的教学组织和管理,独立招生,涵盖文、理、医、工、经、管、法、艺等学科的综合性全日制普通高等院校。

在王庭槐的教育理念中,教育应力求因材施教、注重和尊重学生的个性发展及健康人格的养成,在培养人文精神、强调文理融通、实施素质教育的基础上,强化学生实践能力,特别是实际应用能力的培养。为此,他坚持“早正严实”教学原则和“三基三严三早”教学传统,以“开天窗、接地气”思路为引领,积极推行教学改革试验,创新应用型人才培养模式。

“开天窗”就是走出去,看国内外同类专业发展情况,通过借鉴学习提升发展水平。新华学院一方面积极开展国际教育合作,引进国外优质教育资源。目前已与美国索尔兹伯里大学、美国拿撒勒大学、英国摄政大学、澳大利亚昆士兰大学等22所海外院校签订合作协议。另一方面不断地优化教学质量,创新人才培养模式。除了邀请国际数学大师、哈佛大学终身教授丘成桐院士,世界著名经济学家、英国伦敦政治经济学院教授Ron Anderson等一批国内外优秀教师学者来授课外,新华学院为学生开通了“3+X”人才培养模式,并提出“立交桥”人才培养模式,即大一通识教育,大二开始专业化培养,让学生在对自己及各专业有一定了解的基础上进行专业选择。

新华学院成立了我省首个高校创客实验室——Fab Lab XH,试图借助创客教育的方式,激发学生自主学习意识及创新思维。在这里,没有传统的理论化教学模式,而是强调“只要能想到,就能做得到”,强化创意创新创造能力。该实验室还是我省第一个通过美国麻省理工学院(MIT)Fab Lab的审核,成为广东唯一一个可以直接接受MIT Fablab全球授课的高校。

“接地气”则是要落地生根,培养社会需要的实用型人才。王庭槐说,学院在修订人才培养方案中,十分强调要了解用人单位对人才的需求。他要求教师深入到用人单位调研人才培养的社会满意度,让毕业生、用人单位对学院的课程、人才培养体系提意见。在详细采样的基础上,教师还需拿出国际和国内两个同类专业的标杆性专业培养方案,借鉴对比研究,在此基础上,进而修订优化中大新华的人才培养方案。

秉承母体学校中山大学的优良办学传统和理念,十年来,新华学院办学水平不断提升,规模不断壮大,已成为一所横跨穗莞两市的万人高校,在全省乃至全国都占据重要一席。

“四班两院”创新应用型人才培养模式

2014年,63名通过层层选拨的大一新生获得“逸仙新华班”的“入场券”。“‘逸仙新华班’的选拔不唯分数论,改以结合学生入学综合表现、高考成绩及高中阶段各学科、科技竞赛等专长优势进行综合评定,实施‘有进有出’学年考核淘汰机制。”王庭槐告诉笔者,“逸仙新华班”配有全程导师、专业导师、特长导师,甚至每一位学生都拥有一个“私人定制”的课程表。

“逸仙新华班”是王庭槐实施复合型、应用型人才培养模式的创新之作。目前,在传统班级之上,新华学院开设有“四班两院”,除了“逸仙新华班”,还有探索“加料”(创业)培养的新型人才培养模式的“新华创业班”;“订单式”培养人才的“跨境电商班”、“新华京苗班”, 前者对接东莞在跨境电商方面的人才需求, 后者则是为京东定向培养人才;以及校企共建的中大新华赛意学院、中大新华华为信息与网络技术学院。

在创新应用型人才培养模式中,王庭槐还把自己多年教学过程中总结、提炼出的教学方法——“四段式”教学法首次应用到“逸仙新华班”的教学中。王庭槐的“四段式教学法”包括“教师精讲、个体自习、小组学习和实践、成果分享”四阶段。

《马克思主义哲学》本是一门枯燥无味、无法提起学生兴趣的公共课。任课老师林丽英运用“四段式教学法”,把抽象的理论知识进行物化,同时结合具较强哲学理念的电影、小说,辅以读书笔记,辩论赛等方式开拓知识理解的思路,深受学生欢迎。

“逸仙新华班”创办的背后,还隐藏着王庭槐更深刻的教育理念。他说,公平是教育的主要内涵,每个人生来享有公平教育的权利,一个好社会应对每个个体因材施教,让每一个体得到健全发展。

谈到人才培养,王庭槐倡导将“三早教育,即早立志规划人生,早理论联系实际,早接触社会”融入到教学过程中去,学院聘请了一批从业经验丰富的校外导师、双师型导师来指导学生“如何将学到的知识应用好”。“像我们的中文专业,四年不间断强化写作训练,大一百篇作文含20篇公文写作、大二书评、大三学年论文、大四毕业论文。在练好笔头的同时还每年开展田野调查,并将学生的调查成果编撰成《广东物华录》系列丛书。还有法律学系开展的‘双师同堂’,财会系的‘双师讲堂’,管理学系的‘三文治’式递进实训教学,还有我们的‘企业家讲坛’等,为学生打开了接触社会的天窗,进而启发他们早理论联系实际,成长为社会‘既需又特’的应用型人才。”

让王庭槐引以自豪的是,复合型、应用型人才的培养模式得到了社会的普遍认可。新华学院的护理专业开设已有10年之久,培养出的学生大受广东各大医院喜欢,每年毕业生都供不应求。“秘诀在于我们培养出的是实实在在、复合型、应用型的护理人才。像胃镜检查教学,一般学校只在模型上练习,我们则要求学生进行互插胃管练习。只有自己体会到检查时的感觉和过程,才能体会到病人感受,从而提高检查水平。同时,我们增设营养学、中医按摩推拿等专业,护士可帮助医生解答病人关于饮食方面的问题。”

王庭槐还主打“熊猫牌”专业。新华学院是我国第二所成立听力与言语科学系的高校。早在2006年的调查数据就显示中国有2780万听力残疾人,但听力学专业人员十分紧缺,巨大的人才缺口成为制约听力学行业发展的瓶颈。新华学院瞄准此缺口, 2014年成立了该专业。目前,该系共有69名学生,今年将有10名学生毕业。

既拥有开阔的视野,更掌握有熟练技能操作水平的新华学院毕业生自然成“抢手馍馍”。据《武书连中国独立学院本科毕业生质量排行榜》,在全国275所独立学院中,该院毕业生质量去年居全国第14、广东省第3。

教育应培养心智健康、幸福的人

王庭槐认为,人才培养应去掉功利性。人的生命过程是在社会中完成的,教育本质应是挖掘学生潜力,帮助其完成向人的发展,同时也对社会做出贡献。

他上任后提出实施“第一课、第一天、第一周、第一月”的“四个一”教学工作,要求以全新的教风、学风、校风和作风来迎接开学日,各分管院领导、教学督导、系主任等在开学日亲自深入课堂检查教学情况。他认为,新学期良好的开端,有助于形成优秀的教学规范和教学传统。随着岁月的流逝,“四个一”教学工作已成为新华学院的“家规”。

作为国内知名的心血管专家,“严谨、实在”是王庭槐多年养成的工作作风;作为高等院校的院长,他把“严谨、务实”工作作风带到了教育领域。“其实两者也是相通的。”王庭槐认为,做科研一是要认清目标,找准问题,有依据提出问题;二是分析问题成因,设计解决方法,寻求验证问题。科学不能吹牛讲大话,要一件件去验证;循证医学,要求精准地做事情,教育也是一样的。

如今,尽管角色变了,但王庭槐始终坚持科研、教育两不误,坚持给学生上课,每天结束新华学院的工作后,他都会回到中山大学中山医学院的实验室,和学生分析实验结果,研讨课题,常常忙到凌晨1点才回家。“其实我更喜欢当学者,担任大学校长更多出自于责任感和使命感。”王庭槐说,他们这一代人经历了太多事情,使他深刻认识到,唯有实实在在的教育,才经得起时间考验。

“学校不应以培养专业人才为最终目的,教育最终目的在于培养出心智健康、幸福的人。曾有体育任课老师问我教什么?我提出这样要求:教会几项体育技能;养成热爱运动的习惯;培养体育运动精神,如不怕苦、阳光有韧性。我希望中山大学新华学院培养出的学生,即使将来只是从事服务员工作,他也是快乐的,下班后观看喜爱的足球比赛,欣赏高雅音乐,品鉴茶艺书法作诗……”言语间透出王庭槐对教育工作的感悟,对教书育人的追求。

结语

采访中,王庭槐多次提到质量是学院发展之本。“十年发展,我们的教育质量已获得社会认可,但是我们的学术则面临新挑战,一所高校的长远发展,须以学术领先,以质量立本。今年我院提出以学术强校为重中之重。”

王庭槐强调,学术不等于科研,学术强校不等于科研强校。在他的规划中,“学术强校”将以项目组团队,以科研优学科。五大学科群(经管类、医药类、理工类、文法类、艺术类)协同创新,借助母体学校中山大学及国内外名校的优势资源,充分发挥国内外学科带头人、学术带头人、首席教授、专家学者等的领军作用,以六大人才计划为出发点,冲击课题申报,带动新人成长,通过学术进一步推动学科专业建设。

同时,启动“六项计划”:博士导研计划、海外导师导研导教计划、校外导师导研导教计划以实现学术强校,“双师型”导师计划、督导倍增计划以巩固质量立校,在已实施的“双百计划”中拓展“教学名师培育计划”。切实做好“选苗子、结对子、攻关子”工作,以产学研用创新发展,促进成果的转化,扩大育人平台。加大培训力度,打造管理一流、服务一流的“双一流”的教辅队伍、行政管理队伍和后勤服务队伍。

“中国需要清华,中国也需要新华,这是我们的发展愿景。”采访结束时,王庭槐告诉笔者,“发上等愿,结中等缘,享下等福”,愿景还是要有的!中山大学新华学院第二个十年目标是建成初具规模的现代化大学,接下来,就是如何继续贯彻落实学院的教育目标并持之以恒。

转载自《大社会》杂志

文/记者 叶青 通讯员/刘英