疫情的风雨过后,美丽的校园重返生机与活力。回顾抗疫期间,中文系党总支副书记杨帮琰、副主任林玮以及辅导员、秘书、专职教师化身“蓝衣战士”,积极加入抗疫一线“蓝衣战队”,舍小家为大家,用行动守护同学们的健康,用关爱传递师生的温情。在这场没有硝烟的“战疫”行动中,中文系教职工积极配合学校抗疫工作,坚守“疫”线,勇担抗疫使命,最终取得了抗疫的胜利。

默默奉献,无声地陪伴

中文系许多教师为年轻教师,她们安顿好家中年幼的孩子,全身心投入到这次抗疫志愿中,用行动给孩子树立起了好榜样。

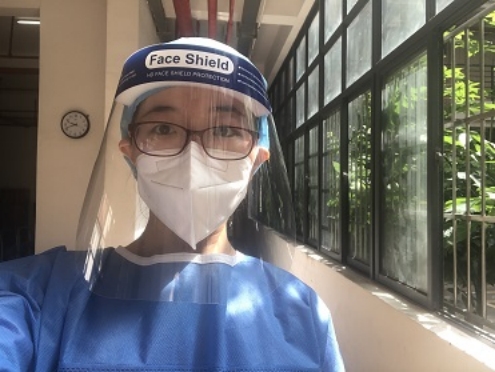

令倩倩老师在宿舍楼值班中

令倩倩老师家住广州芳村,6月19-24日,她在手机里看到系里的杨帮琰、吴桂玲等行政和辅导员老师每天凌晨1、2点,仍在学生群里统计、发布各种信息,当时就已经决定在芳村解封后到东莞校区支援一线,与大家并肩作战。令老师的女儿平时很黏自己,但她从荔湾区线上教学的视频里,看到她的老师都在荔湾区疫情期间做社区防疫志愿者,令她觉得:我妈妈也是老师,也是要去做这些事的!令老师感觉很欣慰,自己的女儿懂事了,能为妈妈加油打气。令老师认为,选择当抗疫志愿者本身就是“责无旁贷”的,身体力行是教师的准则,自己也应行动起来,用行为回报祖国和社会的防疫保护。

郑秋晨老师的合影(右)与楼长、保洁员、驻楼医生、宿管合影

郑秋晨老师是坚强且勇敢的“抗疫妈妈”。面对突入起来的疫情,郑秋晨在父母的支持下,安顿好孩子,随即投入到抗疫一线。临别时,女儿很是不舍。郑秋晨安慰她道:“妈妈是像汪汪队一样,东莞的同学遇到了一点麻烦,莱德队长让我们去救援。”她女儿说:“没有很大的麻烦,只有勇敢的妈妈。”这位勇敢的妈妈,舍弃了她的小家,来到了新华守护学生的安全。

此外,郑秋晨老师还在疫情期间,迅速集结课组成员,录制了童谣课《广东童谣——千百年口口相传的文学瑰宝》,为隔离中的同学们提供有趣又有料的美育课程,上线第一天上线就受到1600多位隔离学生的关注。

李丹老师(右)与李想老师(左)合影

她们不仅是学生喜爱的老师,也是孩子的喜爱的妈妈。我系身处学校一线做志愿者的李丹老师,感触最深的就是老师的奉献精神和学生们感恩的心,这样的一个心态,其实就是最让人触动的。老师们的付出以及学生们给予的一些支持,她回来的时候参与过值夜班,在值夜巡宿舍楼的时候,就会有些同学出来远远的喊着老师:要不要喝水?要不要凳子?她觉得同学们真的充分地感受到了老师的辛苦,所以自己在这个过程中十分感动。

李丹老师忙得连回学校多少天了,都想不起来了,她很想念家中可爱的女儿。7月6日,李丹老师的家人来帮送学生邮寄的紧急的快递给她,家人也带了女儿来看自己,短短的五分钟见面,李丹老师觉得很开心。病毒虽然无情,但是人间有温情,有老师对学生的关爱之情,有妈妈对孩子的思念之情。

马姬慧老师在楼层值班守夜

“舍小家、为大家”离不开家人的支持。中文系马姬慧老师的家人得知她要回校支援的时候,表示会把年幼的孩子照顾好,为了让马老师没有后顾之忧。正是因为这份理解和支持,她才可以全身心地投入到抗疫工作中。马姬慧老师谈及抗疫过程中印象最深的是张翠玲老师,她把家中的两个幼儿安置好后,就投入到学校的抗疫志愿活动中,工作认真负责,张老师经常提前到岗,延迟下班,这种忘我奉献的精神让人敬佩。

李想老师在整理物资

中文系李想老师家住广州芳村,因为疫情原因一直封控在家中,在得知学校出现疫情时,迫切想为学生们做一些事。于是她加入到吴良生老师的直播中,并组织大学语文教研室老师开展“文学减压小课堂”视频的录制工作,通过线上方式为学生减压。当广州疫情已控制住时,她毫不犹豫地选择返校参加支援。她的父亲得知女儿要前去支援,临行前给她买了很多物资。在李想老师父亲的心里,她是孩子;在学生的心里,她不仅是老师,更是守护者。李想老师认为,“舍小家为大家”就是奉献自我,在疫情期间守护更多家庭的孩子,给他们带来温暖。温暖是相互的,孩子们在自己值班守夜的时候在远处放下一份糖水,还没来得及道谢就飞奔回宿舍,这让李老师感觉一切都是值得的。

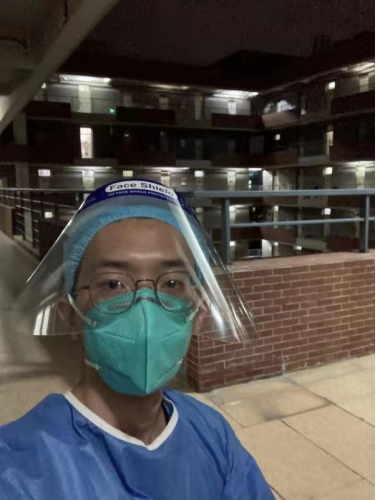

黄晓辉老师值夜班

抗疫期间,中文系黄晓辉最深的感受,就是“温暖”。在这次抗疫战中,很多同学也很懂得感恩,也能尽可能地理解老师。在守夜的时候,有些同学会送给老师一些吃的,还有小风扇和充电宝。黄晓辉老师还多次强调:“我做的其实不够好,我做的是一些微不足道的小事,也只是一个老师应该做的事情。”

黄晓辉老师的先生是医生,如今也在广州芳村一线支援。在家封闭管理的20多天,家里只有她和女儿。当芳村解封先生回家后,她就决定回来支援了。她的这个决定,先生和女儿都非常支持。

坚守战疫一线的老师们真的为新华学子付出了许多,他们牺牲了陪伴父母的时间,牺牲了陪伴孩子的时间,选择陪伴着隔离中的学生。他们是最美逆行者,他们是校园里守护学生的“蓝精灵”。除了自始至终陪伴学生的全体辅导员,我系默默坚守抗疫一线的女老师还有林玮、张翠玲、王惠、蒋晓晨、江珊珊、吴桂玲、王宝琴、曾静蕾等,他们守护学生度过隔离的黑暗时期,用行动筑起安全屏障。

中文系林玮副主任驻守宿舍楼

张翠玲老师驻守4栋学生宿舍

积极响应,勇于担当

除了“舍小家为大家”的女教师,我系男教师史可可、齐留柱、余焱松、唐星、曾富城等也积极参与到抗疫前线,不怕苦、不怕累,积极响应学校的抗疫号召,冲在前线,哪里需要他们,他们就出现在哪里。

中文系曾富城老师正在17栋宿舍楼值夜班

我系曾富城老师作为在校值班宿舍楼的一名教师志愿者,负责送餐、带学生看病等工作。他之所以选择当抗疫志愿者,是因为希望能分担其他志愿者的压力,疫情当前干点实事,想更快让大家渡过难关。他每次带学生去看病时,都会与学生聊天,了解一下学生的情况。在交谈后,曾老师发现了他们都很乐观、热爱生活,这让他收获到许多感动,与学生共同成长。这次抗疫的经历,让曾老师深深地感受到了什么是“众志成城”,为集体而奉献的过程也使他认识到“己欲达而达人”这句话背后的道理。曾老师最后想和同学们分享一则《论语》 :“在陈绝粮,从者病,莫能兴。子路愠见曰:‘君子亦有穷乎?’子曰:‘君子固穷,小人穷斯滥矣。’”

我系齐留柱老师在搬运物资

疫情来临,每个人的生活都被打乱了,没有人能够置身事外。我系齐留柱老师看到系里的志愿者招募信息,毅然加入了庞大的抗疫队伍中。他感触最深的是在疫情初期,相比物资,紧缺的是人手。搬运志愿者的工作压力很大,要一个场地接着一个称帝场地,一轮接着一轮地不停搬运。高温天气下搬运物资很是辛苦。和其他搬运物资的志愿者一样,齐老师二话不说就把物资扛起来,汗水湿透也毫无怨言。齐留柱老师认为,能把物资送到同学们和老师们的手中,解大家之所急,做这个工作的时候就会有一种强烈的意义感和获得感,正是这种意义感和获得感,支撑着他坚守在搬运岗位。他说:“新华学院的老师们,不但文能上课,武还能扛大包、‘送快递’,一专多能。”

面对突如其来的疫情,对老师和学生们都是一场巨大的考验。齐留柱老师说:“我们虽然都是普通人,有自己的畏惧和担忧,有各自的牵挂和照顾,但这里是我们共同生活的地方,我们必须要为她做点什么,共渡难关。疫情更是一种洗礼:它终将过去——学校将回复以往的宁静,我们将回归正常生活,但疫情使我们更加了解‘正常’的生活的珍贵——这种‘正常’生活也是需要奋斗得来的。疫情过后,希望各位同学都能在回忆这段特殊时光的时候,为当时的自己感动和自豪。”

千言万语道不尽对他们的感激之情。有的女教师舍小家为大家,默默守护着学生,无怨无悔;有的男教师坚守“疫”线,用行动践行师者的责任担当。如今在新华师生的共同努力下,学校取得了这场抗疫遭遇战的胜利,校园渐渐恢复以往生机与活力。

校记者站中文系分站供稿

文/姚艳华

图/中文系教师

采访/蓝靖、邵富业、黄莹、罗嘉欣

审校|杨帮琰

责编|刘赟

编辑|黄要武