全媒体时代对青少年核心价值观培育赋予了诸多新特性,提出了新挑战。学校教育如何顺应全媒体“四全”特性引导青少年将社会主义核心价值观内化于心、外化于行,最终实现使人向善、全面发展?习近平全媒体理念为之提供了遵循与启示。

一、习近平全媒体理念是全媒体在我国发展的最新阶段

在我国,学术界至今对“全媒体”的界定仍未达成共识,但其内涵却在传媒、技术、文化和政治领域的实践与应用中被不断丰富和具象化,其发展历程大致可划分为三个阶段:

第一阶段,2007年至2013年,传媒视角下的新型媒体。

第二阶段,2014年至2018年,技术视角下的现代传播体系。

第三阶段,2019年至今,文化语境和政治视角下的媒体融合发展。2019年1月25日,习近平再次走进人民日报社并指出,全媒体在我国不断发展,出现了“全息、全效、全员、全程”媒体,已成无人不用、无所不及、无处不在之势,推动了我国传播方式、舆论生态和媒体格局深刻变革。该论述为“全媒体”赋予全新的文化视角和政治地位。标志着全媒体的应用与发展自此从传媒与技术领域拓展至文化与政治领域,并上升为国家意志。这是立足前两个阶段的发展成果对全媒体所作出的最新、全面、系统的解读,是习近平新时代中国特色社会主义思想体系又一崭新成果。

二、习近平全媒体理念融入青少年价值观教育之实然践行

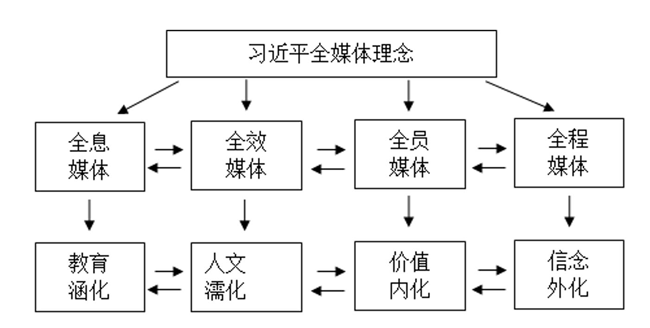

青少年从接受学校教育到形成核心价值观是一个漫长的育人过程,青少年核心价值观培育需历经教育涵化、人文濡化、价值内化、信念外化四个关键阶段,全媒体时代下的青年教育应将习近平全媒体理念融入其育人全过程,以构成青少年核心价值观步步相成、循环发展、阶阶升华之势。

教育涵化:树立起“全媒体+教育”融合共生理念习近平全媒体理念融入青少年价值观教育之实然践行路径

涵化理论起源于20世纪60年代,由美国媒体专家伯格纳提出,认为观众通过媒体接收到大致相同的信息,会潜移默化地形成相似的价值观。新时代的学校教育需树立起“全媒体+教育”融合共生理念:一方面要主动顺应全媒体对教育所带来的变革与创新,充分借力全媒体优势,寻求“全媒体+教育”共生发展新路径,助推翻转课堂、“智能+”互动教学等教育教学改革,以提升教育质量与效率;另一方面要积极应对全媒体给教育教学所带来的风险甚至是危机,要未雨绸缪做好全媒体时代的媒体素养及伦理教育、校园危机与舆情处理的机制建设。

人文濡化:创建融合“四全”特性的校园人文氛围

文化濡化由美国人类学家赫斯科维茨1948年于《人及其工作》一书中提出,是指“人类个体适应其文化并学会完成适合其身份与角色的行为过程。”当前,学校所开展的系列理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、现代生态文化教育、高雅艺术美育皆发挥着人文濡化的功能,但其“全息、全效、全员、全程”特性仍是短板,如何补短板?全媒体创建的平台互联、资源共享、融合发展的“中央厨房”模式值得我们从中借鉴。

价值内化:将全媒体素养及伦理融入价值观教育

生活在移动互联网时代,每一个人都在成为名副其实的“全媒体人”。核心价值观的形成是多方面合力的结果,全媒体对人思想和行为的影响,无论是时间还是空间维度,都愈加显著。学校要主动承担起研究与开发“全媒体素养及伦理规范”教育教学内容与形式的时代责任,将研究成果和实践经验普及开来,以更深入、全面、系统地教育引导青少年正确、科学、合理地适应和应用全媒体,从而实现全媒体资源优势真正“为我所用”。

信念外化:健全过程与目标并重的过程评价体系

《中国教育现代化2035》提出了更加注重“以德为先、全面发展、面向人人、终身学习、因材施教、知行合一、融合发展、共建共享”八大理念,为未来教育评价指明了方向。当今学校教育评价也要以过程与目标并重为价值导向,摒弃应试教育影响下的“唯分数论”“唯结果论”传统,健全更适合素质教育发展的过程与目标并重的过程评价体系,对青少年在学校教育教学过程中的学业进步、价值形成、素养发展、道德规范施以全面、综合、多元的评价与观照。

党委宣传部(新闻中心)供稿

文/刘英